辻内 敬子 2024年01月14日

こんにちは せりえ鍼灸室です

妊婦さんは、むくみは自分では気が付きやすいですが血圧は健診時に言われて気がつきます

健診に行った際に、血圧の変動を確認しておきましょう

妊娠中の高血圧はWHOのガイドラインによると、

最高血圧が140mmHg以上、最低血圧が90mmHg以上、

あるいは妊娠前か初期と比較して最高血圧が+25mmHg以上、

または最低血圧が+15mmHg以上であれば妊娠性高血圧とされています。

血圧が高くなった妊婦さんに私たちが出来ることは多くありません。

まだ安静を指示されていないようでしたら

浮腫みを改善し、息苦しさを緩和していくことなどです

血圧が高くなる前なら、養生をすすめていきます

生活の中に、健康はあります

お産は何があるかわからない 一番大切なのは母子の命です

妊娠中の高血圧が進むとお腹の赤ちゃんの安全性を考慮して降圧薬や安静管理が必要になります

高血圧域に突入したら、養生やセルフケアでは間に合わない!

赤ちゃんとお母さんの安全には、産科医療に頼るのが一番です

ご家族に高血圧症の方、特に母親が妊娠高血圧症候群になったことがある方は妊娠中からストレス緩和や肩凝り、のぼせ、疲労等の予防に鍼灸治療を利用して、快適な妊娠生活を過ごしてほしいと願っています

辻内 敬子 2024年01月04日

2024年が明けました

新年おめでとうございます

正月に起きた能登沖地震、続いて飛行機事故と驚きに事態が発生しました

1日も早い復興を願っております

お体にご自愛いただきながらお過ごしくださるようお願いします

せりえ鍼灸室は今年も健康をサポートさせていただきます

辻内 敬子 2023年11月20日

妊婦さんは、お腹の張りや突っ張り感がなければ歩いた方がよいと思います

散歩は気分が良いですね

それもお腹の赤ちゃんを意識して語りかけながら、一人で自分のペースで歩きましょう。

すでに歩けるような小さなお子様がいる場合、子どもと一緒に歩くには、よちよちでかなりお散歩とは言い難い。

パートナーと一緒に歩くと、そのペースも歩幅も違いすぎませんか⁈

だから!! パートナーと、出勤の時に駅までとか、目的の場所まで一緒に歩くのは

コミュニケーションにとってもいいと思います。しかし、それ以外にはも妊婦さんは、

積極的に歩いて欲しいのです。そんな時間を用意してくださいね。

妊婦さんの歩き方は、どうでしょうか?いわゆる外側に体重をかけてペタペタ歩く、ペンギン歩きではないほうが良いです。

歩くときは、腕を大きく後ろに振るようにして、足幅をいつもより大きく一歩踏み出すように、後ろ足をけり出します。足の親指側に体重を意識して歩きましょう。

歩き方は大切です。歩けば、いいことたくさんあります。

肩こり解消、足先が温かくなる、腰が安定して、骨盤にもよいです。

全身の血行もよくなります。気分転換になり、元気はつらつです。

家の中にこもっていないで、季節を感じ、お腹の中の赤ちゃんの動きを感じ、話しかけながら歩きましょう。歩くことによって体力増強、赤ちゃんを生み出すパワーがついてきます。

疲れていたり、お腹が張って歩きにくい時には、無理しないで、散歩は様子をみて行ってください。お腹の感覚を大事にしてくださいね。

小井土 善彦 2023年11月06日

11月4日に筑波技術大学で開かれた第18回社会鍼灸研究会に参加してきました。

毎回、著名な方々のお話しを聴き、鍼灸と社会との関わりを様々な角度から考える研究会です。

今回のテーマは、鍼灸のアイデンティティーを求めて

〜鍼灸師の近代西洋医学への眼差しはどう変わって来たのか~でした。

http://www.doho-acu-moxa.com/fssam/2023/10/09/%e7%ac%ac18%e5%9b%9e%e7%a4%be%e4%bc%9a%e9%8d%bc%e7%81%b8%e5%ad%a6%e7%a0%94%e7%a9%b6%e4%bc%9a2003-%e5%86%85%e5%ae%b9%e3%81%a8%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%a0/

病気の時だけでなく、特に異常がなく健康な時にこそ、健康管理やコンディショニングにこそ、気軽に利用していただけるように、鍼灸の特徴を多くの皆さんに知っていただけるよう努力する必要を改めて感じました。

妊娠前から妊娠中や産後にかけた健康作りに、鍼灸を是非ご利用ください。

小井土 善彦 2023年11月03日

10月29日に開催された日本東洋医学会関東甲信越学術集会に参加しました。会場は、横浜駅東口にある崎陽軒本店。

漢方薬のツムラが主催したランチョンセミナーで提供さらたお弁当は、崎陽軒の焼売弁当でした。

お弁当も美味しく一般演題の発表の内容も充実していて、有意義な時間でした。

辻内 敬子 2023年10月04日

こんにちは せりえ鍼灸室です。

スポーツの秋です。運動会や行楽シーズンともいえます。

日常的によく遊び、よく歩き、よく寝るのが一番の健康の秘訣です。

子どもは成長期です。毎日寝ている間に大きくなっています( ´艸`)

運動靴の点検はこまめにしてあげてください。

腰が痛いとお母さんに連れられてきた小学生の足にはマメが出来ていました。

靴もそんなに昔に買ったものではない、そうです。

いつの間にか、靴がきつくなっていて、使っている間にマメが出来て足の痛みをかばっているうちに、腰や背中が痛くなったようです。

小児はりとはりとお灸を使って、腰や背中の痛みをとり

お灸でほんわか腰は気持ちよくなって、

足の豆には、お灸をして、自宅でもお灸(台座間接灸)をするようにお母さんにお願いしました。

こどもの成長に併せて靴もマメに新しくしないとなりませんね。

元気に外遊びしてくださいね。

#足の痛み、#こどものはり、#小児はり、#鍼灸室、

![DSC_2731[1]](https://www.serie89.com/blog/wp-content/uploads/DSC_27311-263x300.jpg)

辻内 敬子 2023年09月19日

こんにちは せりえ鍼灸室です。

9月に入っても暑い毎日が続いていますね

大人でも、暑さに負けてしまって食欲落ちてきています。

赤ちゃんにとって、始めての夏なら、ここまで暑さが続いて大変なことでしょうね。

こんなの始めて!!とつらいことでしょう。

離乳食を始めたばかりなら、

またおっぱいの量が増えたりしてきていると思います。

冷たいのどこしのものだ、うれしそうに、つるりんと入って食べると、良い笑顔になりますね。

冷蔵庫から出したばかりの冷たい食べ物が多くなると、

赤ちゃんにとっては冷やしすぎかなとも思います

下痢などもしやすくなりますから、適度な冷たさがいいですね

ゼリーや冷たいスープでも冷ましたみそ汁でも

味付けや温度が変わると食べやすくなります。

麺類、お豆腐、ヨーグルト、スイカ、いいですね

食前にたくさん冷たいものをあげないでおきましょう。

ごはんを余計にたべなくなってしまいますからね

親も食べたくない時もあるように

赤ちゃんも食べたくない時あるもんですよ

大人も子どもも赤ちゃんも暑い夏をやりすごし、秋の風を待ちましょう

よい汗をかいて夏を楽しんでくださいね

辻内 敬子 2023年08月19日

こんにちは 😀 せりえ鍼灸室です。

大興奮のニュースは、世界の論文を精査してエビデンスを調査する、コクランに逆子の論文が採用された!!ということなんです。

せりえ鍼灸室では、逆子の妊婦さんに協力していただき臨床研究を行ってきましたが、

その後、よしかた産婦人科に協力をいただき、ランダム化比較試験を行うことができました。

その報告が、コクランライブラリーのシステマティックレビューで取り上げられました。

コクラン共同計画におけるシステマティックレビューとは、ある目的とする医学的介入についてのエビデンス(科学的根拠)を明らかにするために、世界中からの論文をあらかじめ定めた基準で網羅的に収集し、批判的評価を加え、要約し、公表することです。

そこに、逆子のデータの一つとして、そのRCT研究論文が採用されました。感無量です。

「ランダム化比較試験による骨盤位に対する鍼灸治療の効果の検討」辻内 敬子, 小井土 善彦, 形井 秀一, 善方裕美

日本からは【逆子の鍼灸治療】(医歯薬出版)に原稿が掲載されている助産師の東原亜希子先生の研究も採用されています。

まだまだ逆子に対する鍼灸治療のエビデンスを強くすることは難しいのですが、引き続き皆様の協力を得ながら、研究を行っていきたいと思います。

https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD003928.pub4/full/ja?highlightAbstract=moxibust%7Cbreech%7Cmoxibustion

#逆子 #鍼灸治療#コクラン

#cochrane

#breech

辻内 敬子 2023年08月17日

こんにちは ( ´艸`) せりえ鍼灸室です。

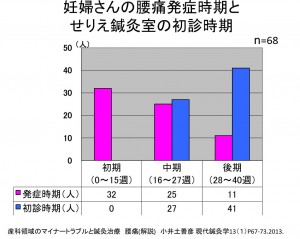

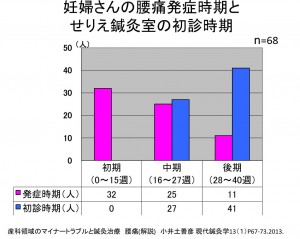

妊婦さんの腰痛は、お腹が大きくなる頃に発症すると思う方は少なくありません。

せりえ鍼灸室では、腰痛を主訴に治療で来院した妊婦さんを調査させてもらったところ、

お腹が大きくなる前の妊娠初期からも、腰が痛い!と訴えている方がいます。

妊娠初期の腰痛は、流産の時期と重なります。

お腹の痛みを腰痛と訴える方も中にはいますが、腰痛治療には鍼灸治療はお勧めです。

腰痛を訴えた妊婦さんには、骨盤ベルトだけでなく、鍼や灸が薬を使いずらい時期にも利用できるので最適です。

まして、湿布をすることはお勧めされていません。

一度、鍼灸治療院にご相談くださいね。

腰に直接アプローチしなくても足からの刺激でも腰痛が良くなる方も少なくありません。

外国では、妊娠期の腰痛治療には鍼灸が推奨されています。

![DSC_2731[1]](https://www.serie89.com/blog/wp-content/uploads/DSC_27311-263x300.jpg)